رائحة القهوة العربية تملأ المكان، وكأن الهواء أصبح بدلاً من أن يحمل في ثناياه مختلف الغازات أصبح يحمل مختلف البهارات، رائحةُ الزعفران والقرنفل والهيل والقهوة خليطٌ عجيبٌ من الروائح التي ترتبط في الذاكرة بالطفولة، بنشأتنا في بيوتنا الحجازية القديمة.

ارتبطت رائحة القهوة ومكوناتها برائحة البخور الشرقي المحترق، بمشاعر الضيافة وحضور المناسبات الاجتماعية المتنوعة. قمة الرفاهية فما كان يَختصُ بالبيوت أصبح له وجود قوي في الفنادق العالمية وصالات المناسبات المنمقة كذلك.

ترتبط الروائحُ بالذاكرة كما ترتبطُ كافة الحواس فتنتعش ذكرياتٌ معينة، وجدتُ نفسي أحلقُ بعيداً، لا زلت أذكر كافة تفاصيل ذلك اليوم للآن.

كان ذلك منذ أربعين عاماً، كنتُ في السابعة من عمري، وكانت التجهيزات في بيتنا على قدمٍ وساق، صوت طاحونة الهيل يتصاعد من المطبخ، ووالدتي الحبيبة يعلو صوتها كذلك بنبرةٍ آمرةٍ ناهية، والصبي العشريني اليمني الجنسية يتنقل بخفةٍ بين يديها ملبياً أوامرها وتعليماتها اللانهائية. امتلأ البيت بدخان البخور المحترق، وضعت والدتي القهوة العربية على النار الهادئة وشرحت للصبي كيف يسكبها في الدلة الذهبية الملئى بالهيل الطازج المطحون منذ دقائق، واختلطت الروائح.

رن جرس الباب وساد الهدوء فجأة، ومرت والدتي بنظرات سريعة تتأكد من أن كل شئ على ما يرام، وربتت على شعري تتأكد من أن شعري منظم وممشط، فقد انشغلت عني طوال النهار بالإعداد لهذه الدعوة، وقد بدأن صديقاتها بالتوافد، غرفة الاستقبال تمتلئ بضحكاتهن وقفشاتهن ومداعبتهن لبعضهن.

كنت أبغض فترة الإعداد للضيوف حيث يسود البيت جوٌ من العنف والتوتر، كنت أشعر أن والدتي تتمنى قبل وصولهن أن تربطني في كرسي ريثما يكتمل حضور الضيوف، ثم تُطلقني من عقالي بعد أن يدخلنْ ويرينْ البيت مرتباً ونظيفاً. فأنطلق ومهما اقترفت أثناء تواجدهن فلا يوبخني أحد. رن جرس الباب من جديد وكانت صديقة والدتي المقربة ومعها ابنتها التي تعودتُ على اللعب معها، ارتسمت ابتسامةٌ واسعةٌ على محياي، وأخذتُ صديقتي من يدها وانطلقنا، كنا أشبه بالقطط التي حُبِست في قفص ثم فُتِح باب القفص وأُطلقَت، فأخذت تجري في كافة الاتجاهات بلا هدف إلا إخراج الطاقة المحبوسة بداخلها وبلا رقيب. هذا بالضبط كان حالنا في تلك الليلة منذ أربعين عاما.

كانت غرفة الضيوف قد امتلأت بالسيدات، ورائحة القهوة العربية قد طغت على المكان مختلطةً برائحة السجاير وبقايا البخور العالق في الجو، قررنا أنا وصديقتي أن نلعب الاستغماية، كان الدور عليَّ وكنتُ قد اختبأتُ خلف مقعد في مدخل البيت، واكتشفت صديقتي مكاني فخرجت أركض بسرعة مستهدفة “العُزِّيزَة” والتي كنا قد اتفقنا مسبقاً أن تكون هي غرفة المطبخ، كنت أجري بجنون، والخادم اليمني يخرج من باب المطبخ حاملاً دلة القهوة العربية الممتلئة والتي قد ارتفع دخانها بسبب الحرارة العالية، رأسي الصغير ارتطم بقوة في بطن الخادم فسقطت دلة القهوة من يده في حركة تلقائية على كتفي اليمنى، صرختُ وصرخ هو كذلك. صرختُ ألماً وصرخَ هوَ فزعاً، وجدته يهرع لمنشفة لكي ينظف بها القهوة التي انسكبت على السجاد الأبيض اللون، وأنا أبكي بكل قوة، وألمٌ شديدٌ يجتاحُ جسدي كله.

كانت والدتي تقف على رأسي وصديقاتها معها، لا أعلم ما الذي دار إلا أن إحدى صديقاتها كانت تقص الفستان من على ذراعي، وتعري منطقة الصدر والذراع، وقد تحول لون جلدي إلى الأحمر القاني، وزال الجلد من بعض الأماكن، وامتلأ كتفي مباشرة بفقاعات مائية، وتورمات وتقرحات.

لم تمر دقائق أخرى إلا وأنا محمولة في سيارة والدي ملفوفة بكمادات الثلج منقولة إلى المستشفى ورائحة القهوة العربية تملأ السيارة. كان والداي معي كلاهما، استوعبتُ أن الوضع خطير وإلا ما تركت والدتي البيت مليئا بالضيوف وهرعت بي للمستشفى مع والدي. كنت أشعر بأن ناراً تأكل كتفي وذراعي ولا تتوقف. وأبكي أريد أن أُزيل لفائف الثلج والماء البارد الذي غُطِيتُ به، فتزداد والدتي بالضغط وتقبلني بحنان بالغ وتطلب مني أن أدع الثلج ولا أمسكه.

كان الألم شديدا والطبيب الشامي اللهجة، يحاورني ليشغلني، ويظهر الألم على قسمات وجهه وهو يعالجني في غرفة الطوارئ التي اختلطت فيها رائحة القهوة العربية كذلك برائحة المطهرات والأدوية. رأيت فستاني الجميل ممزقاً فزاد تألمي.

تلك الليلة نمت مع والدتي على سريرين منفصلين في غرفة بيضاء صغيرة في تلك المستشفى العتيق، كانت رائحة القهوة العربية مازالت تملأ الغرفة وقد اختلطت بروائح أخرى متعددة منها رائحة جلدٍ محروق.

مرت فترةٌ طويلة وأنا أُعالج، ووالدتي حريصة أن تعمل ما في وسعها حتى لا يُترك جسدي مشوهاً. وبالفعل قد كان، خفت آلامي، طاب جسدي، وبقيت نَدْبة صغيرة في حجْم الأصبع على أعلى الكتف الأيمن ذكرى تَجربةٍ مؤلمة. لكن علاقتي مع القهوة العربية انتهت فلا أشربها ولا أذوقها ولا أُعِدُها ولا أُقدِمها لضيوفي، أستعيضُ بتقديم القهوة الأمريكية والفرنسية والإيطالية والتركية والسورية والكينية أو قهوة پالي، وأملك أكثر من جهاز لصنع القهوة إلا القهوة العربية فلا دلة لها عندي، يبدو أني قررت الانتقام منها بأسلوبي الخاص، فحرمتُها عشرتي.

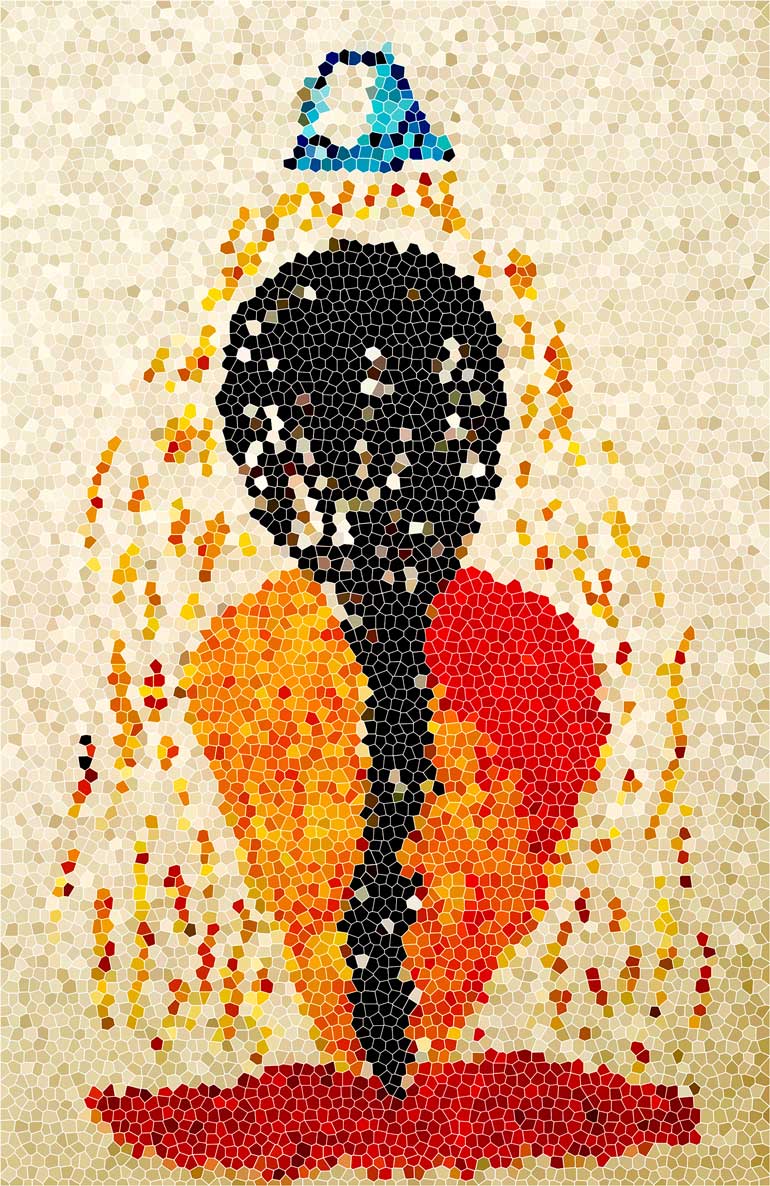

واليوم يوم زواج ابنتي، ورائحة القهوة العربية مختلطة برائحة البخور الكمبودي الأصلي تملآن أنفي وجوارحي، أرتجفُ خوفاً والصبايا يتراقصن بالدلال الذهبية بين أيديهن، وصوت المغنية العريقة “سميرة توفيق” يملأ الآذان:

يلا تصبوا هالقهوة وزيدوها هيل

واسقوها للنشامى ع ظهور الخيل

و النشامى نلاقيها و نحيها

ويلك يلي تعاديها يا ويلك ويل

أنا أعادي القهوة العربية يا سميرة، بل عاديتُها عمراً طويلا، وخفتُ منها، كما تعلمتُ منها كذلك أن أكون في قمة الحذر أثناء تربية أبنائي وبناتي. طوال سنوات طفولتهم لم أكن أشرب ساخناً إلا في حال نومهم أو عدم وجودهم، ولم أكن أدع طفلاً يستوطن المطبخ إلا على كرسيٍّ مقيداً فوقه، فقد كان ذلك هاجساً عندي. وما فضلتُ ضيفاً على أبنائي مهما حدث، ولا تكلفتُ لزائرٍ مقابل توتر وقلق أهل بيتي وخاصة صغاري، فلعلها تلك هي الحكم التي تكمن وراء تعرضي لتلك الحادثة.

واليوم أعلم علم اليقين أن ابنتي تُزف أمام عيني وأنها ليلتي وليلتها، فرحتي بها وبعريسها وهي تمسك يده بلا حدود، سأصالح الكون من أجلك يا صغيرتي، سأصالح القهوة العربية وهيلها وزعفرانها وقرنفلها، لن أدع الخوف يسيطر علي في ليلة فرح، لن أدع الغضب يشتعل في صدري، وسأستأجر للحب والسعادة سكناً في وجداني هذه الليلة وكل ليلة.

سأشرب القهوة العربية من الدلال الذهبية وسأرقص بعد ذلك رقصاً شرقياً لائقاً بفرحتنا، وسأغني مع سميرة وأهتز طرباً وفرحاً، فاليوم عيد.